【喜舊創新:紀錄片的創作與賞析】3月4日影評人座談節錄

【喜舊創新:紀錄片的創作與賞析】3月份放映五部影片《我們在黑夜的海上》、《為我哼首搖籃曲》、《四次旅行》、《念你如你在》及《日常對話》。導演把鏡頭面向自己,透過影片向觀眾展示自身經歷及故事。

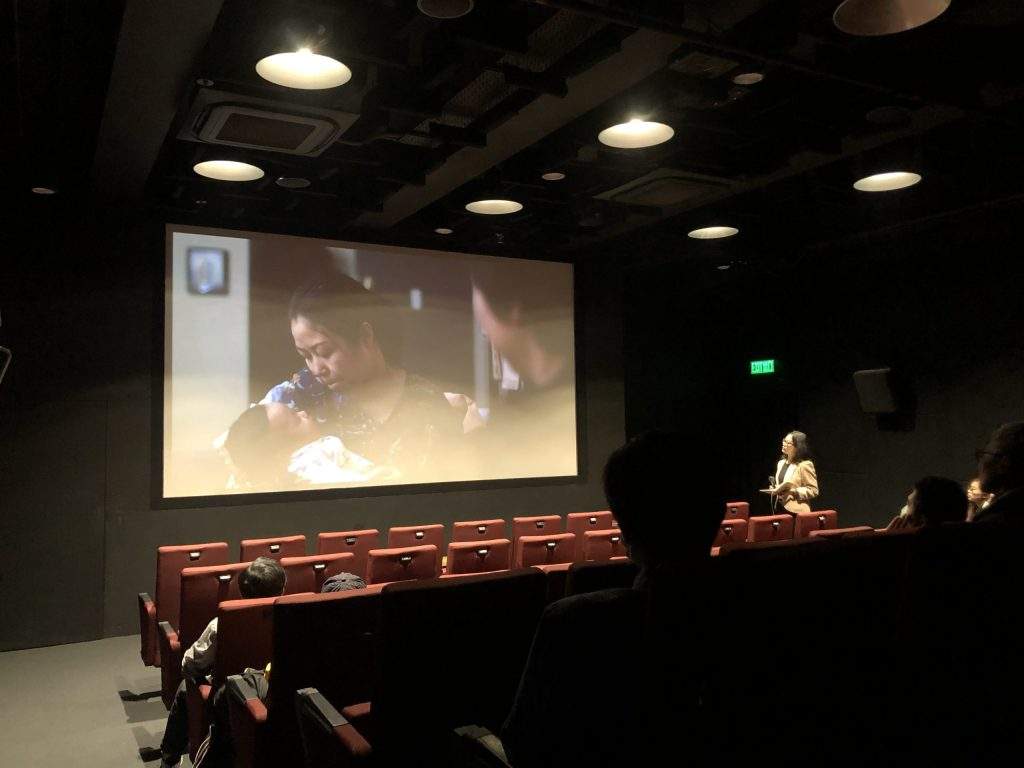

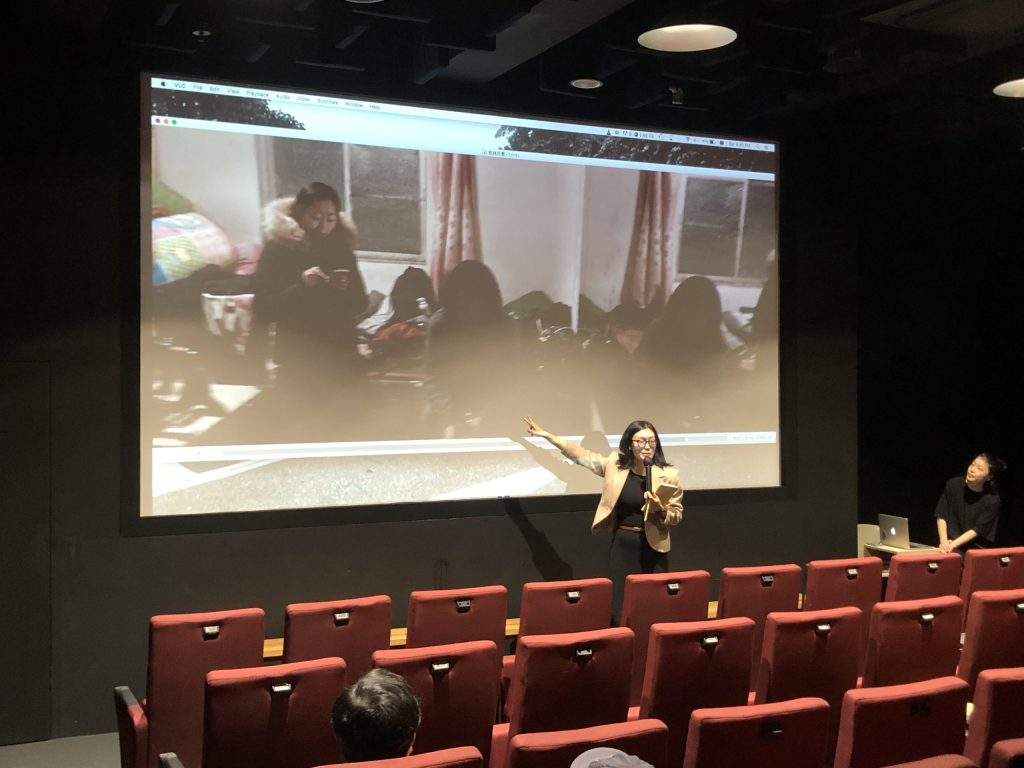

本月放映的幾部紀錄片都是由導演的第一身出發,拍攝關於自己或家人的故事,屬於私影像紀錄片 (Self Documentary)的類別。因此,影評人喬奕思在3月4日的映後座談會上,向觀眾介紹這種紀錄片對於拍攝者和家庭之間的意義、說故事的角度、又與觀眾一起討論私影像紀錄片的真與假。她引用了很多古今中外著名的私影像紀錄片作為例子,詳細介紹這種具有個人情感和家庭關係的紀錄片形式。

我看完之後,心裡面想起很多自己也不敢看的東西,不知道大家是不是跟我一樣?我們討論紀錄片,也會覺得它跟劇情片截然不同,原因就是那些事件真的曾經發生,當下的那一刻沒有可能再次重演。就算重演多一次,也不可能相同。今天放映的兩部電影都是跟生老病死的題材有關。在《為我哼首搖籃曲》的尾段,導演熊邦玲的外婆看起來很虛弱,她躺在床上發出聲音的情景,令我覺得很難受。我看了幾次,每一次都感到非常不安。大家觀看《我們在黑夜的海上》的時候,也會在醫院看到這種情景。譬如在片中,即使看不見那些病人的臉孔,但你會看見他們躺在病床上、看見雙腳。因為人類是有情感的動物,當我們看到那些情景時,便會情不自禁地跟自身經歷相互呼應。這種「私影像」,即是與家庭相關的影像,其力量就在這裡。這種力量不只停留在畫面裡面的那個家庭裡面,而是跟我們人類情感的基本原旨有關連,原因是大家都會跟父母相處、也有家庭關係,更必須面對生老病死。

這種情感除了《我們在黑夜的海上》及《為我哼首搖籃曲》能夠帶出之外,我也想起也有其他「私影像」的電影可以告訴大家。日本曾經有一部電影也是這樣,是石井秀人在1984年拍攝的作品就是《回家》。這兩部紀錄片的創作者都是由外國回到自己的家鄉,一個由美國回到浙江德清縣,另一個則是由加拿大回到台北。日本有一個女導演石井秀人在1984年拍攝了一部長約18分鐘的短片《回家》,她作為孫女,拍攝母親為外婆洗澡的情況。這部短片長約18分鐘,並會拍攝到外婆的裸體。當人年老的時候,身體看起來跟一般在大銀幕看到令人有幻想的裸體影像不同,而是一個老人的身體。當時導演的外婆需要由母親照顧,更是行將就木,不久於人世。因此,導演把外婆洗澡的過程拍攝下來。這部紀錄片當時在日本放映的時候,日本的電影史是這樣紀錄的:「《回家》在戲院放映的時候,很多女大學生看到這個情景,都不禁哭起來。」可能因為那個過程太過痛苦了。

因此,當我們目睹真實的時候,正因為我們是人類,幾乎無可避免要面對衰老和死亡的過程。然後我們要在戲院裡,再次體驗這些在生活中必須面對的東西,感受一定會比看劇情片更加強烈。所有劇情片(Feature Film)裡面的戲劇衝突,都是來自譬如欲望可否得到滿足、生老病死的東西。但是紀錄片可以令你得到的就是對於生命的感歎,大家都必須要經歷。 每一個人,無論你今天幾多歲也好,你始終都會走到那一步。因此,可以在熊邦玲的作品的結尾看到,最早的片段於2005年拍攝,直至2019年的時候,片中的導演的眼神也變得不同,當中也有她自己成長的過程,而這就是紀錄片的一個驚人的力量。

但說到「私影像」紀錄片,即是拍攝自己和家人的紀錄片,我們有一個在題材與內容上的區分。我們在拍攝Home Video Documentary 的時候,究竟導演會否在鏡頭面前出現?當然可以拍攝家人的故事,不過導演就在鏡頭後拍攝,不會參與整個過程,只是把那些東西拍攝下來,這是其一。另一種就是參與式的,導演也會在鏡頭面前參與拍攝。本月CNEX所有放映的作品都有導演的參與。他們和被拍攝的家庭之間有甚麼關係,完全交代得很清楚。這種「私影像」紀錄片其實有很多功能,最基本的是一種記憶的重構,即是我們回想過去怎樣跟家人相處的情景。第一部《我們在黑夜的海上》,我覺得這部紀錄片很感動。一般來說,都是父母撫養女兒長大成人。然而,人們很少有機會以同樣方式,用女兒的角度來觀看母親照顧自己的過程。或者很少人有機會把這件事當成必定要做的事,觀察一下自己的母親如何照顧我的那一種身份。當我成為母親之後,看著孩子日漸長大時,也會有所呼應。《我們在黑夜的海上》裡,那個女兒(陳思毅)就是這樣。突然之間,她彷彿不再是女兒的身份,反而用一種想把她的影像留下來的(拍攝者)身份來拍攝母親。

大家都知道,父母會為小時候的我們拍攝很多照片,因為他們很想紀錄子女的成長過程,甚至比自己拍照還要多。有時候,子女做一些無聊事、吃飯、到海邊玩耍、擲石子也好,他們也會把這些東西拍攝下來。這是父母疼愛子女的表現,想為他們留下一些童年記憶。現在,陳思毅反而想把一些關於母親的記憶留下來。當陳思毅拍攝這部紀錄片的時候,母親患上癌症,令她感到很緊張,因為母親可能真的會死,所以要拍攝下來。在本片的結尾,可見陳媽媽即使身患頑疾,但就有著頑強的生命力,身體復元得很好,的確是一件值得開心的事。不過,陳思毅開始拍攝之前,一種死亡的威脅確實是有存在的,導致她想透過影像把母親紀錄下來。所以這是記憶的重構,把小時候的記憶再次重新審視一遍。

以前,我看自己小時候在海邊玩耍的照片時,會覺得當時的自己是這樣。現在再次看的時候,也許會想起自己在海邊玩耍的時候,母親當時是用怎樣的心情為我拍照。 因此,當我們重新去看一些關於「家庭」的錄像時,就會有很多不同的感受,這就是記憶的重構。

其次就是一種自我認知,找到自己和家人之間的感情關連在哪裡。我想問大家,剛才看《我們在黑夜的海上》時,有否感受到陳思毅和母親之間的感情很深厚?她非常疼愛母親。另一方面,陳媽媽也很鼓勵女兒拍攝自己。毌須多說,大家看完就知道在影像裏面,雖然那個是拿著攝錄機在拍攝的人,但你可以感受到她與拍攝對象是有一種溫度究竟是冷酷還是熱情,還有的是《為我哼首搖籃曲》這部短片也是一樣,熊邦玲十分疼愛母親,很想逗她開心,於是拍攝了這部短片。這就是一種自我認知。另外,還有一個問題要解決的是情感。CNEX稍後播放的兩部紀錄片,也是同樣去解決一些家庭裏面的心結。試問有沒有一個家庭沒有心結? 每一個都會有。《為我哼首搖籃曲》就是要去解開為何熊邦玲的母親當年被親生父母拋棄的原因。我們看短片就會知道箇中原因並不簡單,是個非常悲慘的故事。而且在60年代的台灣,當時政府實行戒嚴令,熊媽媽的經歷跟這個時期有關。

在3月18日放映的《念你如你在》(Evelyn)也有一個家庭的謎團。導演奧蘭多·馮安錫德爾(Orlando von Einsiedel)的弟弟伊夫蓮在20多歲時自殺身亡,每一位家庭成員都不敢去面對這件事。於是奧蘭多決定拿起攝錄機,真的要面對它。他邀請弟妹、父母、舅父、叔叔,還有弟弟的朋友一起在蘇格蘭的山徑中遠足。在過程中,他們會一起談論這件事。因為伊夫蓮自殺的事,他們全家人都是有默契避而不談,不會在日常生活刻意討論。

另一部《四次旅行》是旅居海外的中國導演劉毅拍攝,也是拍攝自己的父母。內容講述當初在中國的獨生子女政策之下,他的出生令家庭出現了一些問題。這部紀錄片很有意思,起初會以為他們談論劉毅出生的時候發生了甚麼事,直至後來,你會慢慢發覺那個家庭問題是會一步步變得越來越多。我也有同樣的感受,家庭就像一團理不清的亂麻。因為家庭是每個人踏出社會前的第一種關係,它不只是最原生的關係,而且不斷會在轉變。隨著年紀漸長,家庭關係會不斷變化。

至於本月最後一部放映的《日常對話》,在台灣放映時亦有引起很多討論,當中也有一些十分關鍵的家庭問題。導演黃惠偵的母親是女同志,這跟LGBTQ議題相關。但是《日常對話》最後並不是集中講述母親是同性戀的議題,而是講述黃惠偵在小時候跟母親經歷過甚麼,還有她希望一定要讓母親知道的事情。

就像《為我哼首搖籃曲》的熊邦玲反問自己是不是打開一個潘朵拉的盒子?究竟能否解決到這件事?這就是今次放映的紀錄片很有影響力的地方。

當大家看了《我們在黑夜的海上》和《為我哼首搖籃曲》後,每部紀錄片都會令你有不一樣的感受,因為每個人的家庭都不盡相同。

我想跟大家講述私影像的概念,英文叫「Self Documentary」 。它本身其實並不是新概念,私影像紀錄片的數量也有很多。拍攝紀錄片有一句說話、又或者在很多電影學院裡,就算是拍攝Feature Films(劇情片)的學生,也要嘗試一下拍攝紀錄片。那些紀錄片是可以進行田野調查。舉個例子,例如導師今次要學生製作一個以「和尚」為題材的劇情片,學生就要為這個人物拍攝一段紀錄片,並進行一系列的調查。但是,當提及攝錄機的部分時,有一句話是「在每個人身上,都有一個紀錄片」,我非常同意這句說話。

請問大家有沒有試過,或有否想過用攝錄機拍攝自己家庭的一些重要時刻?有時候,無論那件事有沒有讓你覺得快樂,只有在家庭當中,你才會感覺到那一刻意義是多麼的重大。沒有一個人比你自己更有權力講述家庭的故事。由於私影像紀錄片的拍攝權就在你自己手中,因此可以免卻倫理上的矛盾。若果找一個素未謀面的人,又要拍攝他們的私生活的話,他們可能會拒絕。不過,若在自己家庭找尋拍攝對象的話會比較容易得到允許,但是家人有些時候不想被拍攝也很巧妙。例如《為我哼首搖籃曲》裡,熊邦玲當時正在拍攝母親跳舞,熊媽媽卻叫她不要拍攝、停下來。其實,熊媽媽當時想告訴熊邦玲那一刻不想被拍攝。整體來說,被拍攝的對象是允許拍攝者繼續拍攝,因此才可以持續了這麼多年。

我們也可以看到每部紀錄片都要經歷幾年以上的拍攝時間,是有時間的痕跡在其中。紀錄片本身也是一個時間的產物,當然也有精神、勇氣和真相結合在一起。

剛才我們說到日本電影史提出的私影像紀錄片,就是一些關於自己的紀錄片。其實我們今天看的紀錄片已經很平常。在很早的時候,這些私影像紀錄片可以非常極端。我也不敢放映這些那些片段給你們看,因為擔心你們感到不安,會投訴我(笑)。舉個例子,著名紀錄片導演原一男於1974年拍攝的紀錄片《極私愛慾·戀歌1974》(1974)。原一男就是那個拿著攝影機拍攝的人,他當時拍攝自己的前女友武田美由紀。當時導演拍攝時,武田美由紀就在鏡頭面前直接責罵原一男以前如何對待她。此外,原一男更拍攝了武田美由紀在鏡頭面前產下女兒的過程,把她獨力分娩的整個過程拍下來,也許大家也可以想像到。所以今天放映的兩部紀錄片,導演的處理手法已經是非常溫和。而且,拍攝這種非常私密的事物,好像關於嬰兒出生、生與死的題材,《我們在黑夜的海上》和《為我哼首搖籃曲》都已經處理好,導演由自己出生、原生家庭,甚至是死亡的議題都一一處理了。但其實在很早的時候,就已經有導演拍攝過這些東西,例如有一個紀錄片導演拍攝太太在水中分娩的過程,可見這些其實並不算是在近年才興起的題材。

當大家討論紀錄片倫理的時候,在2023年,紀錄片一定會成為香港的一個很重要的文化現象。因為由上個月開始,《給十九歲的我》引起了很多討論,但其實這種討論在紀錄片誕生之初就已經存在。因為當人們拿起攝錄機要拍攝他人的時候,本身就是一種利益,即代表你與拍攝對象之間的關係是怎樣,同時反映你有興趣的部分。原因就是你對甚麼題材有興趣,然後才會拿起攝影機拍攝。我剛才介紹過一兩部很極端的私影像紀錄片,但是拍攝家庭,在電影誕生之初就已經有了,就像攝影那般。我們有時候買了新相機之後,也會嘗試拍攝一番。你第一個會拍攝誰?你會用來自拍,還是拍攝家人呢?也許你必定會拍攝一些自己喜愛的人。就算是一些物件,那件東西跟你的關係在那一刻也會被定義。

在電影誕生之初,既有由盧米埃兄弟拍攝的《火車進站》(L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat, 1896),亦有一些拍攝工廠的電影。但其實,他們當時亦拍攝了很多關於家庭的影片,例如《Lumière Family Goes on A Trip》(1895)。這部影片用了現時先進的修復技術,令它成為一部彩色影片。也許有些觀眾曾經看過,但我們不妨用一種新鮮的眼光來看看。當時盧米埃兄弟可以用攝錄機把一些時刻拍下來的時候,他們會拍些甚麼?就是一些快樂的時刻。因此這個題材就是電影誕生之初,一個非常重要的部分。

當你看的時候可以留意一下,我們看這些電影,尤其是一些早期的影片通常都是很短的片段,大家可以留意一下攝錄機的存在感,可以看見被拍攝者會望向攝錄機。因為以前攝錄機的體積都很龐大,並不像現在用一部手機,就可以立即拍攝影片。我想說的是拍攝家庭錄像,現在也可以成為一種可能性。因為以前每一次拍攝的成本都很高昂,而且攝錄機的存在感特別強,令人難以忽視它的存在。如今拍攝的時候,你會發覺到只要用一部手機,只要有充足的電源,就可以不斷地拍攝。一方面手機的體積越來越小,另一方面,大家也早已習慣在鏡頭面前表現自己,並不會這麼在意鏡頭,所以大家並不會害怕它。更甚是,手機能夠拍攝到很長時間的片段,再進行剪接工序,便可選出一些你喜歡的片段放在紀錄片裡面。所以,當我們觀看現代的紀錄片,還有在大約100年前拍攝的家庭紀錄片,兩者比較之下,人與攝錄機之間的關係真的有點不同。直到如今,攝錄機鏡頭的存在感並沒有那麼強,人們反而要多點關注為何那個人要拿著攝錄機拍攝自己?究竟要在鏡頭面前展現甚麼?有甚麼可以說、有甚麼不能說?大家就是要考慮這些東西。所以攝錄機鏡頭角色的變化,同時為私影像紀錄片帶來了一些變化。

請問各位觀眾有沒有一些疑問?我們在私影像紀錄片裡,會看到一個人的私生活。有沒有人會覺得為何有一些部分沒有提及?或者是有些人物未有參與拍攝呢?大家可以隨便分享。

觀眾1:為甚麼兩部紀錄片的導演並沒有拍攝父親呢?

喬:對,兩個導演都是這樣處理。所以,我覺得CNEX的放映安排得很好,為何兩個家庭的父親既沒有在紀錄片裡出現,也沒有提及過他們呢?《我們在黑夜的海上》曾經提及過一次父親。有一次,當陳媽媽在病床上,旁邊有個男人問她之後的藥物會怎樣,我猜想他有可能就是陳爸爸,然而導演並沒有交代他是誰。由此可見,片中有些東西的確呈現了出來,同時又有一些沒有呈現的東西,導演就在剪接過程控制它們。也有可能是被拍攝對象,即是導演的母親表示不要把父親的詳情放進去,也許因為他會感到介意,或是任何原因吧。至於《為我哼首搖籃曲》亦有拍攝一些家庭照片,我在畫面看到一次導演父母在結婚時拍攝的照片,好像看過熊爸爸的面孔。之後,當母女二人說話和討論的時候,也完全沒有提及過父親。所以,我們說到甚麼是真實?或者是部分真實?有些東西選擇不去敍述嗎?在很多比較先峰、關於紀錄片倫理的問題,又或是真實和虛假之間的問題裡,以前有一句很著名的說話,意思是未拍攝到的才是真實,拍攝到的全部是假的。但是,這句話其實很極端,把真與假用二分法來分開。不過,我覺得這是觀看紀錄片的另一種方式,把一些我們看見和看不見的東西分開。

在3月11日放映的《四次旅行》,導演所有家人包括父親都在本片出現,令你覺得它跟3月4日放映的兩部紀錄片有很多不同之處。因為《我們在黑夜的海上》和《為我哼首搖籃曲》都以母親的故事為主線。相反地,《四次旅行》和《念你如你在》則以一家人為主線。在後面兩部紀錄片裡,導演的父親也有參與拍攝,《念你如你在》的父親更因為跟子女吵架而大發脾氣。究竟導演在哪一刻開始沒有繼續拍攝下去呢?大家看這兩部紀錄片的時候,也可以換一個導演進行剪接的角度去看電影。即使導演拍攝了大量片段,他們會用甚麼準則選擇片段呢?究竟將它放入紀錄片作品裡,還是捨棄它?我覺得這樣也是紀錄片的另一種看法和樂趣。

剛才,我向大家介紹了一些早期的紀錄片作品。其實家庭錄像的紀錄片數量很多,我也想介紹一部有關攝影機存在的影片給大家,也跟我剛才提及過的真與假,即是紀錄片的倫理問題有關。假如你的家人說不要拍攝,你會怎麼辦?究竟繼續還是停下來?因為可能已經用了幾年時間拍攝,在那一刻,突然有人說要停止拍攝,更甚是你既花了很多時間,又很想拍攝一個關於家人的故事。你的身份究竟是兒子、女兒、製片人還是導演呢?會否聽家人的說話停止拍攝?

我想向觀眾介紹一部近年的電影,不知有沒有觀眾看過?在2020年,中國大陸有一部名為《吉祥如意》的電影上映。它並不是一部商業電影,而且導演董成鵬本身是一個喜劇演員,曾經自編自導自演《煎餅俠》。《吉祥如意》是一部很奇怪的電影,分為兩部分,《吉祥》是劇情片、《如意》是紀錄片。董成鵬請了一個專業女演員回到自己家鄉拍攝,而所有在老家出現的人都是真的是他的親戚。那個女演員飾演一個很久沒有回鄉探親的二姐,並會跟董成鵬真實的家人互動,並解開家人之間的關係。後半部分《如意》則是紀錄片,紀錄他們拍攝《吉祥》的過程。董成鵬除了是一個著名演員,更在內地很有影響力,所以他才可以找到專業演員及團隊進行拍攝。過程中,他們用了很多部攝錄機拍攝《吉祥》。因此,他想紀錄整個拍攝過程。《吉祥如意》在商業院線上映後,當時很多觀眾批評他「吃自己家人的血」,因為董成鵬有一個三舅父王吉祥,他自小就有點痴呆,說話經常重重覆覆、前言不搭後語,董成鵬的外婆一直照顧他。但是,有一件很重要的事發生,外婆去世了。外婆有四個孩子,另外三人就要商討如何照顧那個痴呆的兄弟。至於專業女演員飾演的二姐,就是王吉祥的女兒。片中有一個家庭場景,全家人聚在一起討論照顧王吉祥的事。我想告訴大家,紀錄片的倫理很難一下子說清楚。我們可以看看在同樣的場景裡,導演用了甚麼方式?難處就是那一刻未必可以立刻做到一個很完美的詮釋。至於這部電影的評價,我覺得這是一齣絕對重要的電影,因為它嘗試用一個Mockumentary(偽紀錄片) 的形式,它不算是紀錄片,因為前半部分《吉祥》是編作出來。

剛才播放的《吉祥如意》片段是本片裡面一個很重要的情景。那個看起來難受和很想哭的女生就是專業女演員。至於另一個女人,就是真實的二姐王娟。這裡出現了一個矛盾的地方,董成鵬請了一個女演員跟自己的家人相處。至於女演員也很專業,很投入演繹二姐的角色。當一家人在爭吵的時候,她看起來十分痛苦,然後跑出屋外,可能因為她處理不到情緒,因此會有這樣的表現。而真實的二姐王娟卻在一旁看手機。然而,倫理(問題)就是在於董成鵬應否把這樣的情景拍攝下來,放入電影當中? 我們都會明白社會的倫理和道德的標準,可能會認為真實的二姐王娟冷酷無情,因為會有比較。那麼,董成鵬應否把這個片段放到影片結尾?會否真的令人批評真實的二姐?其次,家人當時正在吵架,也不斷地說「別拍攝了」,要求他們停下來不要再拍,幫忙勸大家停止吵架。雖然當時有兩部攝錄機停了下來,但是有人用了一部手提攝錄機繼續拍攝。

所以,其實紀錄片需要一個很有勇氣的時刻,因為它是一個冒險,根本不知道會發生甚麼事之餘,更不能預先排演。就算董成鵬拍攝劇情片,也不能預先排演,或要求演員跟從他的意思,因為當時演員處理不到情緒。當那一刻發生了事件,就必須立即決定究竟會否拍下去。而且,導演不一定是攝影師,剛才的兩部電影《我們在黑夜的海上》和《為我哼首搖籃曲》裡,導演有時候會拿著攝錄機拍攝;有時候就由另一個攝影師拍攝。在這個時候,一定不是導演的決定拍甚麼,由攝影師操刀拍攝。可能他一開始就已經跟導演妥善溝通,不過我們很難知道幕後的決定是怎樣。因此,大家也可看見倫理的界限,若要把它一刀割開是非常困難的。你可以想像在那個情景,在紀錄片創作的每一分鐘,都要作出一些決定,特別是作為一個參與者來說。因為在《吉祥如意》裡,真的有導演的親友出鏡。這部影片於2020年上映時也一樣,評語好壞參半,原因是這部電影向大眾剖白了在家庭裡,一些真實面對的困境。

我也想起在之前在深圳上映的《家庭會議》(2018),是內地女導演顧雪的作品。內容以一個在河南洛陽的普通家庭為主體。那個家庭有一個長輩病重入了醫院,於是眾人開了一個家庭會議一起商討怎樣醫治那個長輩,顧雪也有參與其中。這個時候,也很難預計會議的過程會怎樣,因為導演也是其中一分子。因此,除了我們眼見的判斷之外,拍攝紀錄片的時候亦需要勇氣。

小川紳介是一位非常重要的日本紀錄片導演,他說過一句話,意思是紀錄片是要穿透人類的心靈,這是一個冒險。原因是沒有人能夠把自己的人性、家庭說得清清楚楚,這件事的複雜程度可以用幾何級數來形容。我不想令大家感到沉重,因為 都是很不幸的家庭故事,例如有些影片會提及家人去世的事件。然而有一個界限,就是究竟表達自己的不幸,還是向人們分享不幸,又或在某種程度上炫耀自己的不幸? 各位觀眾的想法、理解和定義也許各有不同。沒有人可以知道,就連導演自己也不知道。當他把影片拍攝出來之後,別人如何理解這部影片,也未必能夠準確地預測觀眾的反應會怎樣。

除了一些私人影像之外,也會跟時代有關連。正如《我們在黑夜的海上》,醫院就是一個適合拍攝紀錄片的地方。假如有可能在醫院裡面拍攝的話,那些影像同樣很有力量。這就是真實,因為醫院是會出現生老病死的地方。假如陳媽媽不是那一間醫院的醫生,陳思毅又怎麼能夠深入醫院拍攝呢?醫院並不是隨便批准人們入內拍攝。因此,背後的關係也值得深思。

在2005年的時候,熊媽媽當時叫熊邦玲不要到台北尋找親友,又跟她說親友不會去關心這些事情。當她拿起攝錄機的時候,說自己要去尋親,別人可能會更加認真對待,因為要用攝錄機拍攝下來。當人們面對攝錄機的時候,會有一種基因,有些人可能知道導演想拍攝甚麼,於是他們就會演繹出來。譬如有些人拿著相機到一間餐廳拍攝食評,可能餐廳很專業,無論有沒有人來拍攝也好,食物都是維持一貫水準。也有一個可能就是有些餐廳會躲懶,遇到拿著相機的顧客,才會給他們好一點的食物和服務。這樣就是攝錄機介入了你的「真實」。當它介入了一件事之後,便很難說它不是真實,卻是已經發生的事實。攝錄機既有它的魔力,更有影響力,這一點我們不能忽視。

剛才說到時代,我想介紹一部影片,這部影片跟我剛才提及的《我們在黑夜的海上》很有關係。導演陳思毅在片中的鳴謝名單裏,節錄了一些外國非常重要的女性紀錄片導演,其中一個女導演的名字很特別——王男栿。她之前拍攝了《獨生之國》(One Child Nation, 2019),是一齣關於中國大陸實行的獨生子女政策的紀錄片。王男栿也有在本片出鏡,除了講述她自己的家庭故事外,她更運用家庭故事來講述年代,講述她的親人在80年代經歷過的事。大家可以看一看《獨生之國》的預告,可以知道「家庭」不只是家庭, 它更可反映出一個社會的狀況,還有更多東西。

王男栿在片中帶著兒子回到自己老家所在的鄉村,也有拍攝家人。她希望自己的下一代(兒子)可以跟上一代的故事能夠互相呼應。原來有很多故事,若不是用攝錄機拍攝下來、進行採訪的話,受訪的人是不會說出口的。剛才我提及過一句說話,意思是未拍攝到的才是真實,拍攝到的全部是假的。然而在日常生活裡,很多沒有說出來的東西反而是真實,說出來的卻是假的。這是一個非常矛盾的地方。說到真實,說還是不說、拍還是不拍,兩者之間都是有分野的。若不是王男栿拿著攝錄機回到家鄉,她就不會知道當年有很多女嬰被殺的事。假如她沒有問起的話,就永遠不會知道這個故事,因為當年她在農村出生的時候,並不知道發生了這些事情,畢竟她只是個孩子。她用攝錄機發掘了一個由日常對話當中說出來的故事。

我想談談台灣導演黃惠偵,她在3月25日會出席分享會。同樣的是,她也拍攝過一部名為《日常對話》的紀錄片。我們在日常生活中,會跟別人溝通,譬如問別人今天工作忙碌嗎、吃了東西嗎之類的問題。但是,這些是不是「真實」呢?「真實」是不是只有這麼淺薄?若要在日常生活裡找尋「真實」,唯有要運用攝錄機這把「手術刀」來剖開它的表面,才可以看得清楚。但是這個過程是非常痛苦。我非常佩服所有拍攝紀錄片的人,因為過程並非想像中的那麼簡單,只需拍攝他人,不用拍攝自己。我希望大家知道,其實拍攝家庭錄像也是一件開心的事,不一定是愁苦、恐怖,甚至看完之後令人感到悲傷。

有一位大師艾麗絲華妲(Agnès Varda)在晚年時拍攝過一部紀錄片。她由法國新浪潮時期已經拍攝過不少劇情片,更有一些紀錄片作品。她晚年時拍攝了一部名為《眼睛相旅行》(Faces, Places)的紀錄片。由於疫情時期無法外遊的緣故,令我很喜歡看這部影片。內容講述當時88歲的艾麗絲華妲,跟法國知名街頭藝術家JR開著一架特製攝影車,一起遊走很多法國鄉村小鎮,又為很多人拍攝,把拍攝得來的照片印成一幅幅巨大的照片,跟眼前的景物相映成趣。有一段是艾麗絲華妲請JR拍攝自己的腳、眼睛、皺紋等等。雖然皺紋是一種身體衰老的跡象,但是艾麗絲華妲的個性很勇敢,也很樂觀地面對老去的過程。我覺得她展現出的是,原來攝錄機也有一種可以激發你去觀察自己的力量。大家自拍的時候,有沒有用過一些特效和濾鏡?不一樣的是,艾麗絲華妲用了一種樂觀、愛她生命中所有階段的態度,無論年輕還是年長的時期,她都會喜愛自己、觀察自己。因此,這是一種很強大的勇氣。

在中國大陸,也有一部紀錄片《四個春天》(2018),它跟《吉祥如意》同期上映,票房也不錯。這部紀錄片由新手導演陸慶屹拍攝,他本身是個攝影師。而在這部影片,他用了一種抒情的手法來拍攝家人,而且自己也有出鏡。導演用了一種散文詩的形式來拍攝,有一種很美麗的感覺。

這些類型的影片數量很多,我不在此詳述。2000年之後的華語的紀錄片可能也有大約20、30部,我今天只提及很少而已。

觀眾2:我想分享一下自己的經驗,我也拍過一部關於自己的紀錄片。其實是痛苦的,因為好像在剖開自己那般,但是拍攝時感覺尚算OK。正如你剛才說需要勇氣,對,這是需要勇氣的。好像在《吉祥如意》一班家人當時爭吵的場面裡,我自己的經驗就是作為一個攝影師,看到這樣也一定要拍下去,問題就是最後會否用這些片段而已。拿著攝錄機拍攝的人一定是很有勇氣。無論發生甚麼事也好,都要硬著頭皮去做,直至拍攝完畢。直至別人不准你拍攝,真的不可以或者不應該拍攝,令你真的覺得拍不下去,才會到此為止。這是我個人的觀察。今天的活動很有啟發性,其實我也有些計劃想去實行,看完之後就想到怎樣做,我不但找到了一個方向,而且找到可以用Self Documentary 的方式去實行。這個活動很有意思,我覺得CNEX在3月4日的兩部選片都很好,謝謝你們。

喬:感謝陳先生的分享,他在D100網台主持一個關於電影的節目。陳先生剛才說得很好,他真的很有勇氣。很簡單,人與生俱來就不喜歡在熒幕上看見自己,就好像聽自己的錄音那般會雞皮疙瘩。自己拍一段關於自己的影片也不是易事,而且也要把自己對於攝錄機的敏感程度逐漸抹去,才可達到滿意的效果。所以Self Documentary 有另一種說法就是「Soul Searching Autobiography」意思是用來搜尋靈魂的自傳,真的是一個很難處理的事物。

觀眾3:我看《為我哼首搖籃曲》的時候,想起了許鞍華導演的《客途秋恨》,其實是一個很相似的故事,這部紀錄片的主題是尋親。因此,我想聽聽你對於這兩部影片的對比以及看法。第二樣我想分享的是,我從內地過來參加活動,尤其是你剛才提及那部關於獨生子女政策的紀錄片,就是在我的身邊發生的事情。而且確實的是,如果不去問長輩的話,他們是不會向我們分享這些東西。

但是,我有朋友、同學,也曾經從他們的口中聽到一些故事。其中一個是我很好的朋友。朋友告訴我,他的母親有一天早上起床,告訴他「夢見了姊姊」,其實是一個沒有出生的姊姊。他才知道原來母親生下他之前,曾經墮過胎。另一件事情就是我的表姐告訴我。她說有個同學參加一場婚禮時,發現婚禮的新娘跟她長得一模一樣,然後表姐的同學問新娘是不是有一個姊姊?但是,表姐的同學已經有一個姊姊了。表姐的同學後來詢問母親,才知道她本來有多一個姊姊,只是當年父母把她送給別人,因為她的父母很想生一個男孩子。這些事情,長輩都不願意主動去講,但是它一直存在那個地方。在內地,現在也沒有辦法直接地拍攝,也沒有辦法在公開場地看到。所以,我覺得真的是很需要去紀錄的一段歷史。這就是我想跟大家分享的東西,謝謝。

喬:謝謝你的分享。剛才由你分享的故事可以知道,有時候現實生活甚至比電影的劇情更加玄妙。剛才這個觀眾提及許鞍華導演的《客途秋恨》,這部電影本身具有自傳的性質,但是《去日苦多》(紀錄片,1997),可以看見她很愛自己的母親。大家也可以看看另一個導演文念中拍攝她的紀錄片《好好拍電影》(2021),片中也有許鞍華和母親相處的情節。也許可以看得出,為何她會願意拍攝紀錄片,她也希望母親多點在自己的身邊。所以,我覺得這樣可以看見每一個導演情感的錨點。許鞍華是人文主義者,她是情感很樸素的導演,譬如《天水圍日與夜》是以家庭為題材。其實她拍得相當不錯。她亦會繼續拍攝紀錄片,大家之後可以關注一下。剛才觀眾分享的故事,我自己也聽過不少。

觀眾4:我也想分享一下。我在2022年8月,在藝術中心看了一部韓國女性導演拍攝的獨立電影,名叫《湯與意識形態》(Soup and Ideology, 2021) ,是日籍韓裔導演梁英姬拍攝她的家庭和母親的故事。她由自己的家庭開始,然後再說說日本和韓國之間的問題,再加上南北韓。由於她的父母相信北韓,因此她的幾個哥哥都被父母送到平壤生活。她的家庭經歷過很多事情,也要面對與兄弟姊妹之間的分離。可能是我主觀,我覺得拍攝母女關係的紀錄片,跟父子關係相比的話,前者會比較多。可能是巧合,因為我看紀錄片都是這樣,令我有這個感覺。正如許鞍華也是這樣。有時候,紀錄片真的很殘酷,比現實生活更甚,令觀眾觀察到原生家庭的矛盾和衝突,而且裡面的情感問題也令人十分感動。

喬:這個觀眾的分享也是很重要。性別的確是紀錄片裡面一個不可迴避的問題。為甚麼很多拍攝Home Video Documentary 的人多數是女導演呢? 我沒有看過《湯與意識形態》,但是,有一個大家都很熟悉的日本女導演河瀨直美,至今仍有拍攝電影作品。她的第一部紀錄片就是拍攝《擁抱父親》(1992)。父親在河瀨直美小時候就已經離開這個家庭,她很想尋找他的下落,因此在1992年拍攝了這部紀錄片。不過,在這部電影裡面,關於父親的故事可能不會好像大家想像到的那樣,它更是一部很感動的電影,因為它講述導演如何面對自己成長過程的困難。

另一個問題是,為甚麼會有這麼多女性導演拍攝呢?其實今次放映活動也是一樣,本月放映的五部私影像紀錄片裡,有三部都是女導演的作品。至於另外兩部電影的男導演,《念你如你在》導演奧蘭多·馮安錫德爾一直都是從事電影行業,《四次旅行》導演劉毅則是視覺藝術家。

不過,三部紀錄片的女導演都是因為自己家庭情感問題的緣故,促使她們拍攝一部紀錄片。我覺得這樣反映了社會的文化,原因是女性在很多時候都被困在「家庭」裡面。女性走出「家庭」比男性更加困難。可能因為成長經歷的關係,或者有一些女性會在乎的東西,能夠促使她們拿起攝錄機把它拍攝下來,結果會怎麼樣? 我們也不能夠下一個很強的判斷,只是看見一個傾向而已,並不是結論。

事實上,我覺得這樣跟女性的情感教育亦有關係。我們對於性別有一種偏見,就是覺得女性比較容易表達自己,也會偏向把一些情感問題挖得深入一點。譬如我跟女性朋友聊天時,會把話題談得很細緻。其實很多男士在聊天的時候,也會思考得很細緻,不過在很多時候,男性表達情感的方式是會跟女性有分別。

說到紀錄片,2022年的金馬獎有一部紀錄片《神人之家》(2022),導演也有出鏡,大家也可以看看。它以家庭為主題之餘,同時亦牽涉宗教題材。本片講述導演盧盈良的家人很相信神明賦予他們的命運,因此有了《神人之家》的片名,大家如果有機會的話也可以去看看。這是一部很新的台灣紀錄片。

感謝各位觀眾來看電影,並聆聽我的分享。

喬奕思撰寫的影評刊載於香港電影評論學會網站(按此),她的影評文章也推介了今次影後談提及過的私影像紀錄片,有興趣的觀眾可以參閱。https://www.filmcritics.org.hk/zh-hant/node/3145

簡介:

喬奕思是香港電影評論學會理事。曾任香港國際電影節國際影評人費比西獎、香港鮮浪潮Fresh Wave、香港獨立短片及影像媒體比賽ifva評審。參與編輯的電影書籍有《異色經典——邱剛健電影劇本選集》(2018)、《再寫經典——邱剛健晚年劇本集》(2021)、《香港製片——港式電影製作回憶錄》(2022)等。